“共享”已经渗透到生活的方方面面,最著名的有共享单车、共享充电宝、共享汽车,而共享衣橱、共享睡舱、共享图书等“共享新生代”也正在悄然影响着我们的生活。业内专家认为,只有属于自己的东西分享于他人方能称得上共享,否则就是人们最熟悉的“出租”的高级形式。有些共享项目价值低,不能成为广泛的需求,因此发展前景不明朗。

“共享经济”如火如荼,“共享时代”已然来临,具体表现就是我们能够想到的东西共享了,比如共享单车、共享汽车;我们没有想到的东西,也共享了,比如共享睡舱、共享篮球。尽管早有专家学者出面表示,严格意义上的“共享经济”,应该是把属于自己的东西和别人进行有偿分享,以最大限度地利用资源,比如顺风车、民宿等等,而目前市场上大部分的“共享经济”,其实只是一种更高级、更新颖的物品出租,并不是共享。

共享雨伞发展得如何?

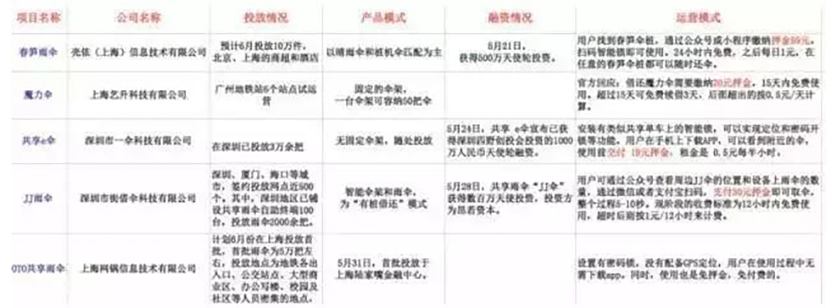

目前,市场上已经出现魔力伞、OTO、E伞、JJ伞、春笋雨伞等十余家共享雨伞企业,它们在国内多个城市进行伞具投放,其运营模式主要分两种:一种是设置柜机或者叫借还机的“有桩式”借取,操作方式类似共享充电宝和早期的城市公共自行车,用户无需下载APP,扫描机身上的二维码,按提示操作即可实现借还。

另外一种是“无桩式”,可以满大街投放,雨伞本身装有定位装置和智能锁,用户在手机上按照APP后,查看并找到附近可使用的雨伞后,在APP上缴纳押金和租金,扫描伞身上的二维码获得密码,开伞使用,收伞就算送还。

共享雨伞是真正的“共享经济”么?

显然,资本已经进入共享雨伞这个看似正冉冉升起的“明星”行业,并快速布局试图以最低的试错成本获得最大的市场收益。很多人也把共享雨伞与共享充电宝甚至共享单车等同,认为这是一个新的真风口,即将迎来爆发。但实际上,这不过是假象,是资本催生出的假象。

首先,无论从资本投入量还是整个市场体量来看,共享雨伞和共享单车都不在一个量级,甚至远逊于后起的共享充电宝。单就市场融资而言,摩拜单车最新完成一笔超6亿美元的融资,而ofo小黄车也不示弱,正在寻求5亿美元投资,稍次一点的共享充电宝,在短短的两个月内,也有超过12亿元的资本涌入。而共享雨伞整体也不过千万级的资金投入,尚不及陈欧个人对街电近10亿元注资的零头。并且,在一个比较长的周期内,共享雨伞并没有迎来想象中的爆发,依旧处于创业者在试探,投资者在犹豫的状态。

其次,共享雨伞和共享充电宝的玩法并不存在本质上的不同,都是依赖资本烧钱驱动,低成本铺量扩大市场,计时租赁。再通俗点讲就是人为烧钱制造行业虚假繁荣,吸引更多的人进来烧钱,先入者套现离场,而接盘者只能苦苦支撑。能被BAT看中,那真是万幸。若无法寻得新投资,市场一旦有任何风吹草动,最后都会落败收场,砸进去的钱也只能是打水漂了。整个市场的热度,也随之散去。

再次,共享雨伞并未找到有效的盈利模式,其商业模式也依然存在很大的漏洞。从现行的策略来看,共享雨伞可通过雨伞租赁广告、定制以及数据增值等方式获得盈利。在理想状态下,雨伞像流动的广告牌可以进行伞体广告投放。但是,雨伞的使用是有特定场景的,对天气的要求比较高,基本上是“靠天吃饭”,比如北方少雨,你又如何打开市场?并且,共享雨伞的商业模式核心并不在交易,而在于押金以及流水。相对于押金带来的巨大资金池沉淀,雨伞的使用租金可以忽略不计。这些长期沉淀下来的资金用作金融运作,也能带来一定的收入,而这也正是被用户诟病的地方。

共享雨伞小打小闹,共享经济的路似乎走偏了

近段时间,共享雨伞公司陆续在上海、杭州进行投放,但先后被用户顺走不归还乃至被城管以扰乱市容市貌的理由清理,这也从侧面印证共享雨伞商业模式的漏洞。对于共享雨伞创业者来说,需要思考的是,为何初衷是给用户带去便利的经济形式最后却成了挤占公共空间的麻烦制造者?

共享经济发展的过程,本来也是一个不断试错、优胜劣汰的过程。在某个领域创业失败了,完全可以在另外一个领域东山再起,以自己的实力和创意参与到充分的市场竞争当中去。说到底,共享经济不能脱离市场经济而独存,任何形式的共享经济,最终都要接受市场经济的检验,经过优胜劣汰的洗礼

从共享汽车、共享民宿到共享单车,再到共享充电宝,共享经济的浪潮一波接着一波,这次又把雨伞推到前台,但到最后,路似乎走偏了。在共享经济项目上,我们越来越多的看到资本的狂欢,而用户大多是被动的接受概念的灌输以及行为的培养,是角色上的完全不对等。资本之所以看好共享雨伞,很大程度上是受共享单车的影响,共享充电宝也不例外。如今看来,共享雨伞更像是一场闹剧,至于它的未来,就交由市场和用户去定夺吧。